Uso delle ghiacciaie - Ghiacciaia del Maestro

Menu principale:

- Home

- Dove

- Il Museo

- La Ghiacciaia

- Visite Museo

-

Il restauro

- La casa del Maestro

- Locali del Museo

- LABORATORIO RESTAURI

- Eventi

- Da visitare

Uso delle ghiacciaie

IL FREDDO PER CONSERVARE I CIBI

Fin dalle epoche più remote le popolazioni dovettero risolvere il problema della conservazione delle derrate alimentari con le eccedenze di produzione e di macellazione, onde garantirsi la sopravvivenza nei mesi in cui non c’era raccolto, né macellazione o negli anni segnati da calamità e carestie. A tale scopo furono utilizzate varie tecniche di conservazione degli alimenti, rimaste in uso fino ai nostri giorni:

l’essiccamento;

la conservazione sotto sale;

l’affumicatura;

l’insaccamento;

la conservazione sotto aceto e sott’olio.

Alcuni popoli, visto quanto si realizzava in natura nei periodi freddi, usarono non solo queste tecniche di conservazione dei cibi, ma ricorsero al metodo del congelamento e del raffreddamento delle sostanze deperibili.

Il mantenimento e il commercio del ghiaccio sono attività dei tempi antichissimi. La conservazione della neve per la refrigerazione delle bevande nei mesi estivi era già praticata dai Greci, che dal VI sec. a.c. usavano un vaso, lo “Psictere”, un vaso a doppia camera che consentiva di servire fresco il vino.

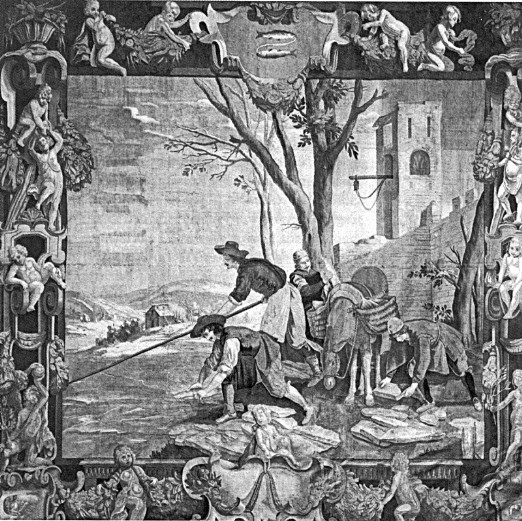

La raccolta del ghiaccio a Firenze in un arazzo realizzato da Van Asselt, nel 1643 per la villa Medici Riccardi di Poggio a Caiano. La torre a desstra e le mura di fortificazione fanno presupporre che il ghiaccio fosse conservato negli scantinati esistenti sotto le mura. (dal libro-

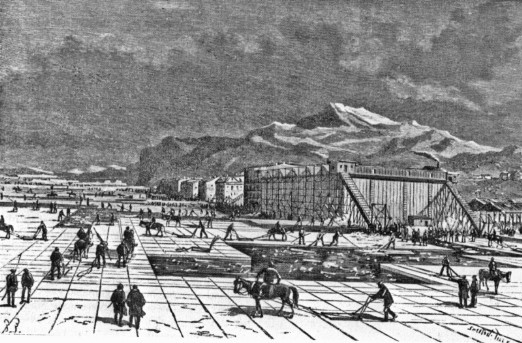

Stampa ottocentesca dove sono rappresentati i magazzini lungo il Hudson, a 150 chilometri da New York, durante la raccolta del 1874

Nave norvegese che scarica blocchi di ghiaccio nel porto algerino di Philippeville.

A Roma, anche durante l’estate, era possibile fare abluzioni fredde. Il cittadino, nelle terme, si immergeva nel calidarium e, dopo essere passato nel tepidarium, completava il ciclo nel frigidarium. Come racconta lo storico Svetonio, la temperatura dell’acqua del frigidarium era abbassata, introducendovi neve appositamente conservata. Infatti nelle montagne della Sabina e degli Abruzzi venivano scavate delle grotte (nevere) per poi riempirle di neve. Nella stagione estiva i blocchi di neve e ghiaccio estratti, protetti ed avvolti con della paglia erano trasportati in città.

Sarebbe troppo lungo descrivere la quantità di ghiaccio che con i più disparati mezzi in Europa, in Asia e nelle Americhe dai monti e dalle zone fredde scendevano verso le città.

Carovane di muli garantivano il fabbisogno quotidiano di Città del Messico con l’apporto di circa 50 quintali di ghiaccio, proveniente dalle pendici del vulcano Iztaccihuatl, alto 5700 metri.

La neve dell’Etna, messa in sacchi e coperta con foglie e rami, veniva portata a valle da maggio a settembre con i muli, per calmare la sete delle località litoranee.

Negli Stati Uniti sorse una particolare industria del freddo con spedizioni ingenti di ghiaccio. Nel 1805 ne furono spedite 150 tonnellate nelle Indie Orientali e, nel 1807, 240 tonnellate a Cuba.

Lungo il litorale romagnolo e, in particolare nei centri pescherecci era impellente la necessità di conservare il pesce prima di immetterlo sul mercato. Il ghiaccio serviva anche nella lavorazione del latte per la produzione del burro nei mesi estivi. Ecco allora la necessità di disporre di luoghi per la conservazione della neve e del ghiaccio.

Nel ricordo del nostro recente passato permangono inverni molto freddi, forse anche perché allora non c’era il riscaldamento di cui possiamo fruire oggi nei nostri appartamenti. Di questa particolare situazione di freddo pungente con temperature basse i contadini e gli artigiani dei centri rurali avevano fatto una risorsa: “congelare” il freddo, conservarlo in apposito ambiente per poi usufruirne durante le grandi calure estive. Ecco allora sorgere le “Ghiacciaie”.

Le ghiacciaie sorsero e proliferarono in tutti i paesi. Il metodo esecutivo variava a seconda dei luoghi di edificazione: in pianura erano di preferenza costruite in mattoni a una o più camere, in montagna erano costruite in blocchi di pietra naturale, o erano ricavate da avvallamenti e caverne. C’erano anche le ghiacciaie ad uso singolo delle famiglie nobili, la cui costruzione era localizzata nel giardino e contornata da piantumazioni di pregiate specie arboree; avevano ingressi di particolare pregio architettonico.

La ghiacciaia, “la madre di tutti i freezer” come un giornalista titolava un articolo, pubblicato su Il Giorno nel 1991, serviva per conservare il freddo, elemento essenziale per la conservazione degli alimenti deperibili durante i mesi estivi, quando non esistevano i frigoriferi. Questo avveniva grazie alla neve ed al ghiaccio accumulati al suo interno durante il periodo invernale che protetti dalla cupola in mattoni a sua volta ricoperta in terreno, mantenevano fresca la temperatura fino al successivo inverno.

Nel 1875 furono inventate le prime macchine per la produzione del ghiaccio artificiale. Dopo un periodo, nel quale il ghiaccio naturale riuscì a sostenere la concorrenza con quello artificiale, per motivi di ordine pratico, igienico, e per la vicinanza di luoghi di produzione e consumo, fu messo fuori mercato il ghiaccio naturale.

IL GHIACCIO ARTIFICIALE -

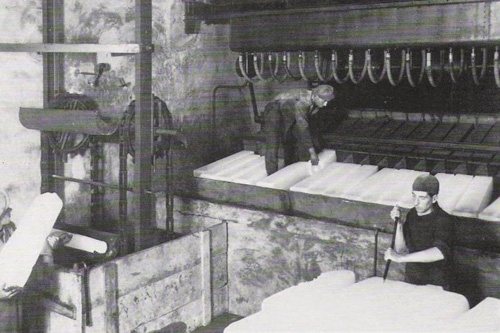

Il ghiaccio artificiale, prodotto in blocchi a forma di parallelepipedo del peso di 25 o 50 kg, veniva acquistato dai privati che lo usavano per refrigerare cibi e bevande, conservati nelle piccole ghiacciaiie casalinghe.

Con l'avvento della fabbricazione del ghiaccio artificiale, le ghiacciaie piano piano furono accantonate, demolite o lasciate nel completo abbandono. Tutto ciò è terminato non più di cinquantanni fa, ma sembrano passati secoli da allora tanto il mondo delle ghiacciaie è lontano dall'attuale mondo supertecnologico.

Se per particolari situazioni, sono rimaste tracce di queste ghiacciaie, si auspica che esse vengano restaurate, così che possono essere una testimonianza di quando il freddo naturale era un elemento essenziale per la conservazione degli alimenti.

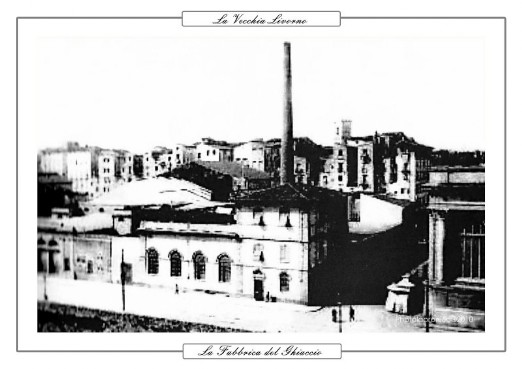

Le fabbbriche del ghiaccio si diffusero nelle periferie delle città dove i negozi e la media borghesia che disponeva di piccole ghiacciaiie erano i loro clienti. In destra la foto che ritrae l'attività all'interno di una fabbrica del ghiaccio.

Le fabbriche del ghiaccio per attrarre la clientela facevano riferimento anche alla purezza dell'acqua proveniente da particolari sorgenti: poi non si esprimevano sulle attenzioni igieniche adottate durante la produzione del ghiaccio.

Con il commercio industriale del ghiaccio sorse la necessità di pubblicizzare il prodotto, con le "Premiate" fabbriche!

Per saperne di più:

Barbara Aterini

Le Ghiacciaie -

oooooooooLE GHIACCIAIE DI PIANURA -

Ghiacciaia della cascina Favaglie restaurata dai volontari di Italia Nostra.

Area Museale Favaglie -

La ghiacciaia era una struttura sorta per la conservazione delle derrate alimentari altrimenti deperibili.

Funzione essenziale della struttura doveva essere quello di garantire il mantenimento del freddo il più a lungo possibile. Per ottenere questo risultato lo sviluppo progettuale di questi particolari edifici subì diverse trasformazioni, individuando nella ghiacciaia a sezione verticale tronco conica la forma ideale per ritardare lo sciuoglimento del ghiaccio. Quando però sul finire dell’Ottocento si costruirono grandi strutture, l’inerzia termica della notevole quantità del ghiaccio conservato permise di abbandonare il concetto della ghiacciaia tronco-

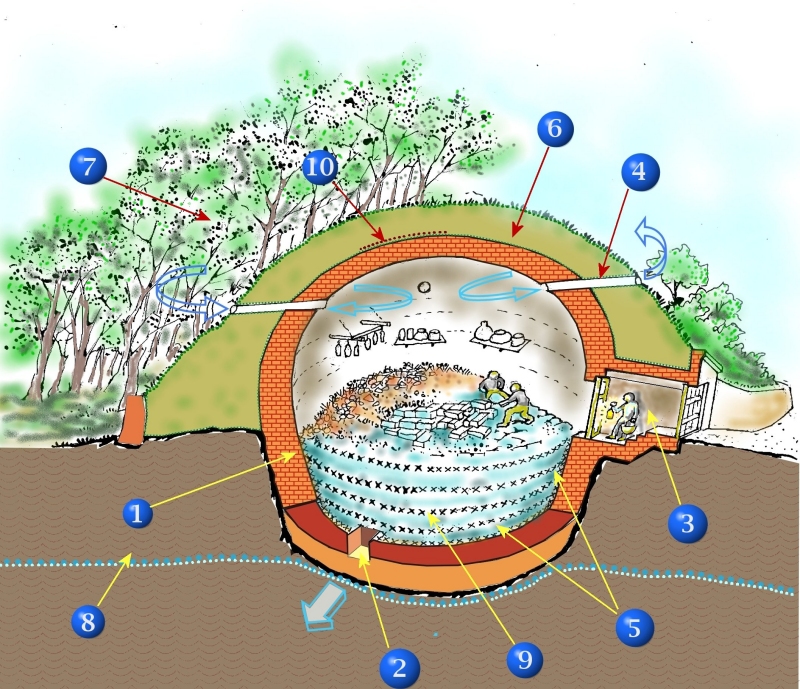

Concetti basilari

Tenendo conto della bibliografia disponibile riferita ad altre ghiacciaie e con l’aiuto diretto dalla esperienza maturata nel restauro della ghiacciaia della cascina Favaglie, andiamo ora ad analizzare i concetti basilari per la costruzione di questi particolari frigoriferi.

1. Forma delle ghiacciaie.

Le prime ghiacciaie ebbero una origine spontanea nelle zone montane, infatti i montanari notarono che nelle buche e in particolari depressioni naturali la neve si manteneva a lungo, anche quando nei prati vicini da tempo la neve si era sciolta al sole. Per le prime ghiacciaie furono utilizzate caverne naturali, dove la neve veniva introdotta da una apertura che poi veniva chiusa e protetta con vegetazione. Poi sorsero le “nevere”, che non erano altro che buche scavate nel terreno a forma circolare a sezione tronco-

Tuttavia nel periodo autunnale, quando la ghiacciaia era vuota, la spinta del terreno esterno, per di più reso pesante dalle piogge, diveniva considerevole e pericolosa per una parete piana. La forma circolare invece scaricava le spinte lungo le direttrici tangenziali alla circonferenza, con un comportamento assimilabile in pianta a quello di una serie di archi circolari disposti orizzontalmente lungo il perimetro. In questo modo era possibile limitare le dimensioni delle murature, che in genere non superavano i 60 centimetri di spessore, anche in casi di ghiacciaie di 10-

Quando si sceglieva la posizione, dove costruire una ghiacciaia, preferibilmente ci si orientava verso un terreno asciutto, riparato dai raggi solari ed in prossimità di un luogo, ove reperire facilmente neve o ghiaccio da stipare all’interno. Per evitare che le acque di scioglimento stagnassero a contatto del ghiaccio medesimo, accelerando il processo di scioglimento, occorreva predisporre un opportuno sistema di drenaggio. Quando non era possibile evacuare le acque per gravità, occorreva provvedere ad un sistema di pompaggio. Questo avveniva nella ghiacciaia della cascina Favaglie, dove un fondo inclinato convergeva verso un pozzetto dove, tramite una pompa a mano, una tubazione in piombo consentiva l’evacuazione delle acque durante il periodo estivo. Importante mantenere separato il condotto di scarico con un diaframma (o collo d’oca) sempre per evitare che l’aria esterna possa innescare moti convettivi al di sotto della massa ghiacciata.

3. Accesso rivolto a Nord con bussola di accesso a doppia porta.

L’orientamento a Nord era importante affinché, durante l’accesso alla ghiacciaia nel periodo estivo, i raggi solari non colpissero la porta e, con l’apertura della porta, non entrassero lungo il cunicolo. L’accesso alla ghiacciaia era sempre munito di doppio sistema di chiusura. Le porte dovevano essere poste a sufficiente distanza in maniera di consentire, durante il deposito od il prelievo del ghiaccio o delle derrate alimentari, di chiudere una porta prima della apertura della seconda. Questa tecnica costruttiva riduceva al minimo il contatto dell’aria esterna con quella interna a temperatura più fredda. L’esempio tipico è quello del nostro frigorifero: se dimentichiamo la porta aperta, costringiamo il motore a produrre altro freddo, mentre nel caso della ghiacciaia rischiamo di perdere il freddo, che non potremo più recuperare.

4. Sfiati per smaltire l’aria umida all’interno della ghiacciaia.

Quando la ghiacciaia non era per lungo tempo utilizzata, la camera d’aria, sovrastante la massa del ghiaccio a contatto con le pareti a temperatura più calda, tendeva a condensare. Questa aria umida a contatto del ghiaccio ne poteva facilitare il suo scioglimento. Ecco allora sorgere la necessità di munire la parte superiore della volta di copertura di appositi sfiati, che favorivano un modesto ricambio d’aria. Nel caso della ghiacciaia Favaglie quattro sfiati del diametro di cm 12 sono disposti sulla volta e tramite condotti sub orizzontali collegano la camera interna all’ambiente esterno.

5. Utilizzo di paglia od altro materiale coibente a contatto del ghiaccio.

Conosciamo il fatto che la temperatura del terreno non scende mai al di sotto di 7-

La temperatura esterna o direttamente i raggi solari o le acque meteoriche avrebbero posto a grave rischio la conservazione del ghiaccio all’interno delle ghiacciaie. Allo scopo, secondo i luoghi di edificazione, si adottarono vari metodi esecutivi: cupole in muratura, strutture lignee con tetti in paglia e nelle zone montane coperture con grandi lastre di pietra. Per potenziare la coibentazione della copertura, quando la portanza della struttura lo consentiva, era consuetudine coprire la ghiacciaia con uno strato di terreno naturale. Ecco allora le caratteristiche collinette che un tempo era possibile notare in parchi o nelle vicinanze delle case signorili. Nel caso della ghiacciaia Favaglie il terreno di copertura arrivava sulla sommità della calotta ad uno spessore di un metro di terra che veniva mantenuta da un muretto laterale, le cui tracce sono state rilevate durante i lavori di restauro.

7. Ubicazione ghiacciaie e protezione dai raggi solari.

Quando si iniziò a costruire le ghiacciaie al di fuori delle strutture abitate, per la loro ubicazione furono tenuti in debito conto diversi fattori essenziali: la vicinanza al luogo, ove realizzare una pozza per la produzione del ghiaccio, un terreno elevato ed asciutto, la comodità di accesso per riporre e prelevare le derrate alimentari, la prossimità di zone ombreggiate, all’interno di giardini e parchi, al riparo dall’ irradiamento solare. Quando i primi fattori condizionavano l’ubicazione della ghiacciaia in zone prive di vegetazione, allora si provvedeva a creare artificialmente la protezione necessaria. La collinetta e l’area della ghiacciaia venivano piantumate con essenze arboree ed arbustive. Nel caso specifico della ghiacciaia della cascina Favaglie si racconta che, oltre a varie specie di alberi, anche la vite venisse coltivata sulla sua sommità. Infatti la presenza di tutte queste specie arboree fu la causa del degrado della cupola e delle pareti perimetrali, perché, oltre alle sollecitazione trasmesse dagli alberi di alto fusto dall’azione del vento, anche l’apparato radicale aveva profondamente intaccato la struttura costituita da una muratura di mattoni.

8. Profondità dal piano di campagna.

Nelle zone montane, o in presenza di dossi naturali la possibilità di scavare una buca con uno scarico dei drenaggi verso valle, non poneva limiti, se non strutturali, alla profondità delle ghiacciaie. Anche in pianura solitamente la ghiacciaia veniva incassata nel terreno, ma era una cosa diversa: il posizionare una ghiacciaia in profondità poteva comportare seri problemi per l’evacuazione delle acque di scioglimento del ghiaccio e inoltre in particolari zone si doveva tenere in debito conto il livello della falda acquifera. Con una ghiacciaia troppo profonda, questa poteva addirittura essere invasa dalle acque con gravi conseguenze per il ghiaccio e per le derrate alimentari, conservate al suo interno. Come già descritto, l’impossibilità di scavare in profondità veniva risolta, creando un rialzo di terreno intorno alla ghiacciaia.

9. La massa del ghiaccio.

La costruzione delle ghiacciaie andò man mano perfezionandosi così da raggiungere dimensioni considerevoli. Con l’aumentare delle dimensioni aumentò anche il volume del ghiaccio stivato al suo interno con un maggior volano termico che facilitava la conservazione del freddo nelle ghiacciaie. Sorsero così al posto delle prime ghiacciaie grandi magazzini di stoccaggio: si pensi che negli Stati Uniti il ghiaccio veniva caricato mediante nastri trasportatori che lo convogliavano all’interno di grandi capannoni coibentati lunghi centinaia di metri. Con le nuove tecnologie di approvvigionamento e stoccaggio saremmo giunti a costruire sistemi per la conservazione del ghiaccio naturale sempre più grandi, se non fosse stato inventato il modo di produrre il ghiaccio artificiale. Con la nascita dell’industria delle fabbriche del ghiaccio, che potevano produrlo secondo il fabbisogno senza la necessità dello stoccaggio, piano piano le ghiacciaie furono messe in disuso. Alcune vennero demolite, altre abbandonate al degrado del tempo. Di recente è rinato l’interesse per queste particolari strutture, provvedendo al loro restauro ed alla conservazione della “mamma di tutti i frigoriferi”.

10. Sistemi antiinquinamento.

Come riscontrato nella rimozione del terreno di copertura della ghiacciaia della cascina Favaglie tutto l'estradosso della volta era rivestito da uno strato spesso 5.6 cm di carbonella di legno. Si ipotizza che questo strato fosse un sistema di filtro a carboni attivi atto ad impedire il percolamento di liquidi inquinanti all'interno della ghiacciaia.

La ghiacciaia, dalla quale sono state dedotte per buona parte le cognizioni costruttive elencate nei punti precedenti è quella della cascina Favaglie a Cornaredo (MI), www.ghiacciaiafavaglie.it restaurata dai volontari di Italia Nostra con un lungo lavoro durato più di venti anni. Ora questa struttura, parte integrante del complesso museale collegato al Punto Parco Agricolo Sud di Milano “Cascina Favaglie”, è visitabile e utilizzabile anche per conferenze ed esposizioni museali.